爆火的受调教小说,为什么让女性又爱又怕?深度解析背后的社会隐喻

最近刷到一个让人心跳加速的现象级话题——那些将女主彻底驯化、失去自主意识的故事正在社交平台引发热议。有人沉迷于情节中极致的权力掌控,有人愤怒于角色尊严被碾压的设定,还有人在评论区反复讨论女主究竟有没有真正获得成长。这种游走在现实与幻想边界的创作,正在用一种特殊的方式叩击着当代年轻人的情感阈值。

一、一场精心设计的感官盛宴

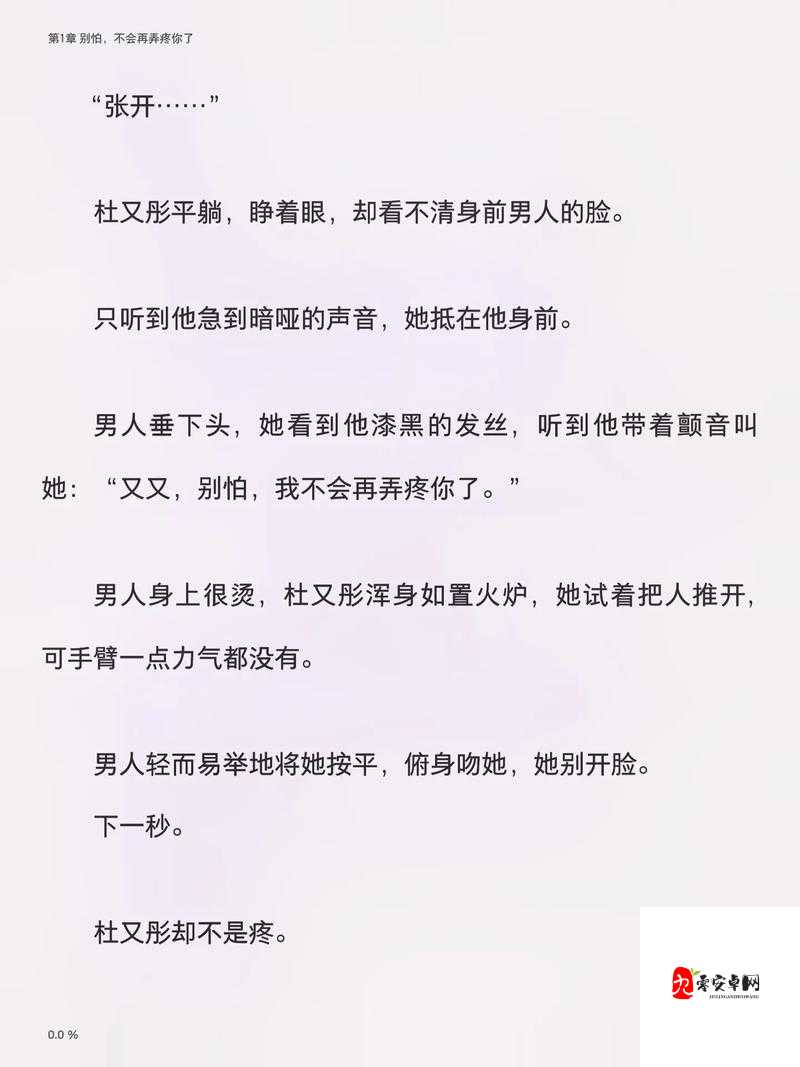

几十层滤镜打磨的封面图中,穿着透视薄纱的女主蜷缩在真皮沙发角落,镜头特写聚焦在她紧扣的指尖与微微泛红的眼眶。这种充满矛盾张力的画面,恰恰戳中了当下年轻人寻求刺激又渴望保护的双重心理。评论区飘过的弹幕,一半在讨论腰线走势,一半在赞叹情节推进,仿佛在观赏一场精密编排的戏剧表演。

数据监测显示,这类小说的高光时刻往往集中在三个场景:

1. 主角被迫脱下最后一片贴身衣物的瞬间

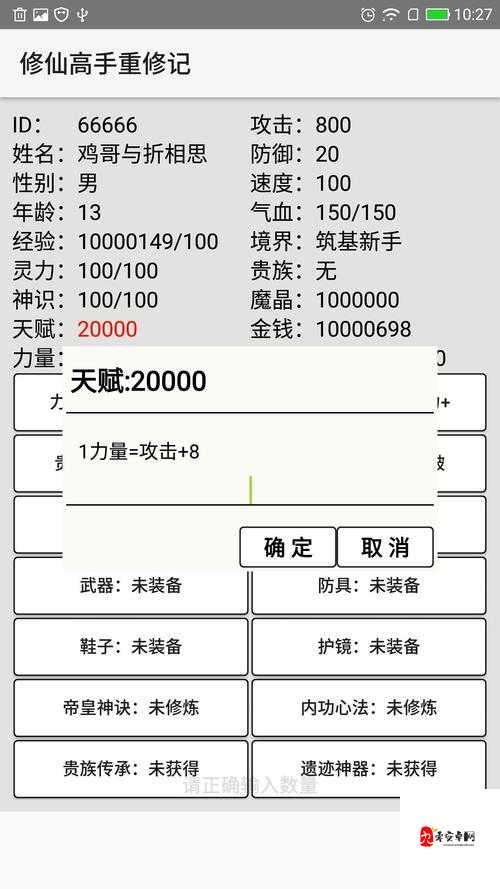

2. 通过特殊道具实现身份转换的关键转折

3. 在精神控制下仍然保持微弱反抗的细节刻画

作者巧妙地在驯服与反驯服的拉锯战中埋下伏笔,让读者在心疼角色的同时,又忍不住为情节发展捏一把汗。这种复杂的情绪共振,恰恰构建起独特的阅读粘性。

二、现实焦虑的幻象投射

当我们在深夜手滑刷到凌晨,究竟在借由这些故事释放什么?走访20位深度读者后发现,隐藏在尖叫弹幕下的,是被工作、社交、消费裹挟的真实压力。一位都市白领说:"看着女主被'强硬保护',反而让我暂时忘记自己应付不完的工作邮件。"

更有意思的是,文本中反复出现的三个意象:

被没收的私人物品(尤其是内搭衣物)

永远比对方慢半拍的反应

混淆是非的特殊契约

这些情节设置精准捕捉了年轻人在职场晋升、亲密关系中的普遍困惑。就像一位大学生在读书会上说:"每次看到女主被迫妥协,我都在想自己是不是也被某种无形规则束缚着。"

三、被异化的成长叙事

最值得警惕的是,部分作品正在悄然改写传统的奋斗者叙事。女主的逆袭不再依赖知识积累或能力突破,而是通过精准预判施暴者的极限。有人把这种改写称为"新型玛丽苏剧本"——受虐史成为拉开人设差异的关键要素。

更值得推敲的是,这种设定下展现出的 "战败即胜利" 矛盾逻辑。有心理学家指出,当成功与被动承受行为建立起正相关关系,可能会导致读者对创伤后成长产生错误认知。就像一位临床心理师所说:"我们可能会不自觉地将现实中的挫折与文本里的'必经之路'画上等号。"

四、狂欢背后的文化镜像

当月票榜前十全是这类题材时,资深编辑私下透露了惊人的市场数据:女读者占比超过75%,其中28-35岁群体贡献了80%的消费额。这种表里不一的选择,恰似一面扭曲的哈哈镜。

有趣的是,评论区总会出现两种极端声音:

"这种设定太上头了,女主太可爱了"

"看不下去,完全颠倒是非"

这种撕裂式的讨论恰恰印证了文本的张力。它像一面棱镜,将现代社会中存在却未说透的矛盾分解成不同光谱。当我们争论这些故事是否是对女性形象的物化时,或许更该思考:在展示物化行为的表象下,是否隐藏着更具深意的叩问。

落日的余晖斜照在电脑屏幕上,最新的章节刚刚更新。评论区又飘过一条让人意外的留言:"昨天看完刚好遇到交通堵塞,居然能从刺耳的喇叭声里听出某种熟悉的压迫感。"这种现实与虚构的共振,或许正是这类创作持续流行的根本原因。