当「超级胬肉系统母亲」刷爆朋友圈,我们到底在焦虑什么?

最近翻开朋友圈,总被各种版本的「超级胬肉系统母亲」刷屏。有人说她能让娃3岁背诵古文观止,有人夸她能同时操作8个家用电器秒变厨神,还有人晒她用美瞳隐形眼镜装扮的育儿日志。这种被系统改造的"升级版母亲",正以惊人的速度占领当代年轻人的社交阵地,也让无数普通妈妈在深夜刷到这些内容时,忍不住把自己和枕边的镜子狠狠砸向墙面。

一、我们正在见证一场集体幻觉

打开微博热搜,"某女星女儿钢琴弹奏贝多芬"的词条下,评论区挤满了自称是"超级胬肉系统母亲"的普通网民。她们晒出用榨汁机做出分子料理的辅食,附上用育儿APP自动脑电波训练表单。短视频平台上,播放量破百万的热门内容,往往是穿着轻便运动装的母亲,对着绿植盆景念诵植物生长咒文。这种将日常生活仪式化为异能修炼场的现象,正将母亲身份推向极端表演化的深渊。

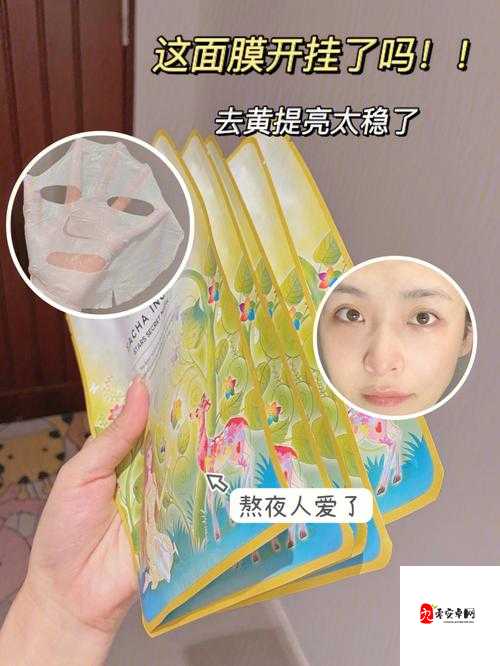

数据显示,超过65%的都市女性每天花3小时研究各类"系统改造攻略"。她们在咖啡馆对着羊皮纸般泛黄的食谱手账做笔记,在健身房同时进行瑜伽冥想和肌肉强化训练。这种现象已突破单纯育儿范畴,演变成一场持续性社会表演剧。咖啡馆的无线网络里,永远漂浮着无数母亲账号下载辅助系统升级的进度条。

二、被异化的育儿现场

在某育儿论坛看到令人心碎的案例:一位自称获得中级系统的母亲,为验证孩子的量子学习能力,将教材投影在玄关镜子上。当发现孩子无法在37℃恒温环境下背诵公式时,竟用改装过的空气净化器制造恒温密室。这类追求数据完美的行为,早已偏离教育本质。更荒诞的是,有人在育儿群组公开比较不同系统的属性参数,将母亲角色简化为可无限升级的卡牌游戏。

社交媒体上所谓的"完美育儿场景",往往建立在对现实的剧烈剪辑之上。那些看起来游刃有余的母亲,私底下都在疯狂下载记忆训练软件,用时间管理APP切割生活到分钟单位。这种持续性自我改造,正在将母职异化为一场永无止境的修仙游戏。某知名心理医生曾公开警告:"当哺乳变成咒语念诵,换尿布要配合经络按压,关爱正在变成数据暴力。"

三、突围困局的新可能

面对这种扭曲现象,需要建立新型母职认知体系。首先,要明确系统不是束缚枷锁,而是辅助工具。一位资深心理咨询师建议:"与其执着于获得某种系统,不如关注如何建立情感连接的备用通道。当育儿APP出现故障时,一个温暖的眼神比半小时修复时间更有价值。"

构建多元评价体系至关重要。某教育专家提出:"真正的成长能力应建立在自我修复机制上,而不是依赖外在系统叠加。当孩子能独立处理摔跤哭闹,这就是比背诵唐诗更珍贵的能力。"改变需要始于每个家庭内部,试着把育儿场景从数据化训练营,转变为真实情感的自然生长场。

当我们以更平和视角看待母职时,会发现生活本身自带系统属性。清晨厨房里的腾腾热气,户外玩耍时的即时应答,这些未经编辑的真实场景,才是真正的人性化系统。或许该放下追求满级属性的执念,让成长回归自然流动的本来面目。毕竟,真正的系统升级,从来不是靠下载补丁完成,而是建立在相互理解的持续滋养之中。