美味的妻子为何成了全网最会做饭的“丈夫收割机”?

那是个闷热的夏午,空调外机轰鸣声里裹着楼下煎饼摊的葱花香。我缩在老旧单人沙发里翻着招聘启事,汗水浸透衬衫领口。对面楼突然飘来一缕焦香,还带着桂皮和丁香的混杂气息,像是被人塞了块烧红的碳进喉咙。

我拽着裤衩跳下窗台时,对面房门正吱呀打开。穿着白大褂的年轻女医生拎着个铝制饭盒,退后两步闪出身后的身影。穿着中山装的中年男人端着个搪瓷缸子,慢悠悠地往饭盒里倒入褐色汤汁——那该是红糖水,却比街边甜品店的奶茶贵上十倍诱人。

“这个月第二次了。”老张头拄着拐杖从巷口晃过来,“上个月是螃蟹黄焖鸡,前月还有腰子咕咾肉,这李医生,怕是吃出感情了。”

巷口炸油条的王婶抄起竹筢子往油锅里搅:“我看那中山装的男人,脸皮子厚得能擀面条。人家女人端着荤腥出来,他倒坐着翘二郎腿?”

“他就是媒人介绍来的。”对面开小卖部的老马蹲在塑料凳上抽旱烟,“李医生的丈夫去年脑溢血走了。现在就剩她跟个不满周岁的娃。"

我突然觉得胸腔里哪儿漏了风。那天晚上我梦见穿着围裙的魂魄在锅铲上跳芭蕾,梦见蒸汽腾起时的白雾里浮着我的养老金存折。

====

一锅四季的温度

中国烹饪辞典说,北方人讲“烟火气”,南方人论“本味”。但李医生煮的冬阴功汤里能喝出东北雪窖的凛冽,宫保鸡丁裹着江南梅雨的潮湿。那天她端着一锅冰镇银耳莲子羹来医院值夜班,冻得我牙龈发酸却止不住吮吸。

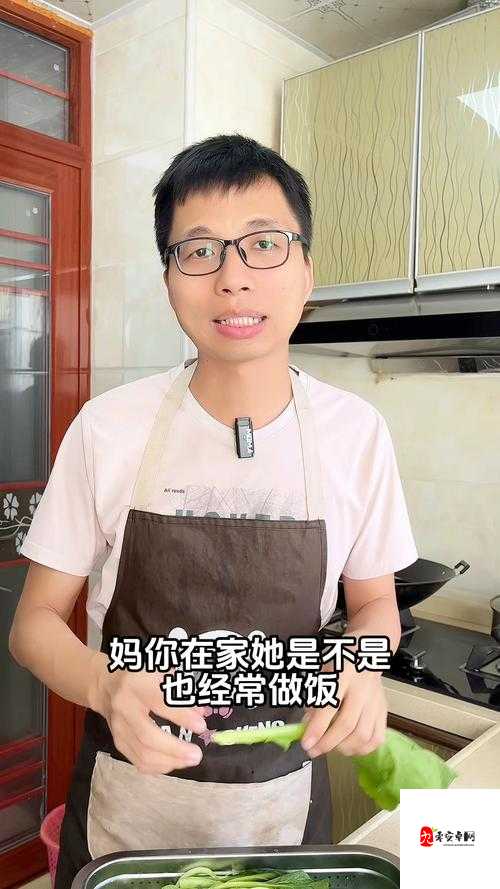

“关键是火候。”她把勺子搁在双层蒸架上,汗水在白大褂领口晕开一朵梅,"银耳得煮到能吹出泡泡,莲子要保留三分脆。你上次买的电动搅拌机?改天教你咋样用刀背拍碎冰块,机器打的冰沙缺那股子凌冽。"

她教我做菜时左手扶着腰间的白大褂,右手在空中划出像手术台上的解剖弧度。去年霜降那天,她蹲在厨房用刀刃剐红糖,砂糖粒顺着刀锋落进油锅,瞬间迸出金星子似的光。

“这个角度才能剐出结晶体。”她直起身时鬓角粘着糖霜,"你记着,贴秋膘最好的时节,得用二十年陈酿配红糖萝卜片。"

====

烟火里的暗号

医院走廊的节能灯一到午夜就暗下去。我常在值班室看见李医生抱着保温饭盒走过,饭盒里飘着蒸腾的热气,像极了CT室屏幕里的人体断面图。后来我发现她随身带着只砚台大小的锡盒,里面装着不同规格的盐。

“治失眠要粗盐,清蒸鱼得用井盐,做葱花饼必须是腌笃鲜专用的盐。”她说这些时眼睛亮得能把墙皮照出五彩斑斓的霉点,"你口袋里的烟盒为什么永远缺几盒?答对有奖励。"

那天我吃着她特意多烧的酱骨架,从裤兜里掏出小时前捡到的信封。牛皮纸里包着的不是我要找的病例报告,是张烫金的结婚请柬。三个小时后,医院太平间的夜班护士说,对面楼传来了炸油条声。

====

餐桌上的爱情方程式

倒数第二次见她,她在医院职工餐厅里给骨科实习生包饺子。馅料里掺着当归和枸杞,皮子擀得薄似纸张。实习生咬一口饺子,眼泪和韭菜的辣气同时涌出来。

“这是去年给你住院的老军医做的方子。”她把面团揉成小小团子,用大拇指戳出圆脐,"他要的不是口味,是记性。年轻人爱吃羊肉,但他们爹娘爱吃青菜馅——这世上没有天生会做饭的人,只懂得听刀俎说悄悄话的人。”

现在我翻着她的菜谱本,发现每页都用碘伏写着注解。玉米排骨汤旁标注着“补钙胜牛奶”,红烧肉页码里画着红心,末尾用蓝墨水写着“总之一定要吃”。

对面楼的窗帘最后一次拉开时,我正在煎带鱼。油渍顺着锅沿流到桌上,变成蜿蜒的咖啡色河道。风把医院的消毒水味吹得老远,却卷不走邻居晒的红糖发糕香。

那是个星期五的傍晚,楼下修表匠在给石英表上发条,油条摊收摊时往泔水桶里倒着烫手的油汤。我忽然听见对面楼传来叮当声,像是钢勺敲打高压锅盖的节奏,像是在演奏什么遥远的旋律。